Il y a des mots qu’on emploie à tout-va sans trop se demander s’ils disent bien ce qu’on croit.

“Vérité” en fait partie. Et son grand frère, plus discret, mais bien plus robuste : la “réalité”.

Il est tentant de les utiliser comme synonymes.

Pourtant, ils ne jouent pas dans la même cour. La réalité est ce qui est.

La vérité, elle, est-ce que nous en percevons, ce que nous croyons être

vrai, ce que nous interprétons, filtrons, ressentons.

Et c’est là que tout commence à se compliquer.

La réalité n’a pas besoin d’y croire pour exister

La réalité est d’une simplicité brutale. Elle ne prend pas en compte nos états d’âme, nos croyances, nos préférences. Elle ne cherche ni à plaire, ni à convaincre.

Elle est immuable ? Peut-être pas. Mais indépendante de notre volonté ? Très probablement.

Il fait 12 degrés dehors. Le sol est mouillé. Le contrat a été signé hier à 15h43. Ce sont des faits. Constats bruts. Observables. Vérifiables. Et pourtant, deux personnes confrontées à cette même réalité ne vivront ni la même émotion, ni la même lecture, ni la même conclusion.

L’une dira : “Il fait un froid de canard.” L’autre : “Ah, enfin un peu de fraîcheur.” Ou l’une verra un échec commercial dans un retard de signature. L’autre y lira une opportunité stratégique bien saisie.

La réalité, elle, n’a pas changé. Ce qui change, c’est la grille de lecture. Et cette grille, c’est ce que chacun appelle sa vérité.

La vérité, cette construction fragile et intime

Nous ne percevons jamais le réel tel qu’il est. Nous en percevons une version, façonnée par nos émotions, nos biais cognitifs, nos expériences passées, notre humeur du jour, notre éducation, notre culture. Tout cela agit comme un filtre.

Et ce que nous appelons “notre vérité”, c’est cette perception singulière du monde, à travers nos yeux, notre peau, notre histoire. Dès lors, chacun vit dans un monde cohérent, mais personnel. D’où les incompréhensions. D’où les tensions. D’où les débats stériles où chacun “a raison” depuis son propre point de vue. Car chacun parle depuis sa vérité… sans voir qu’il ne parle pas de la réalité, mais à partir d’elle.

Nuance essentielle.

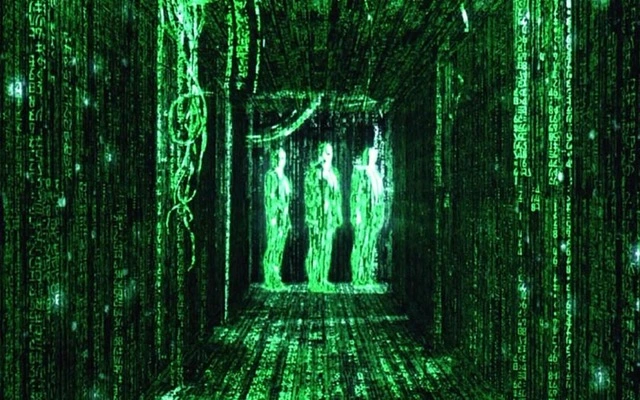

L’illusion de la vérité absolue

Nous aimons croire que la vérité est une claire, tranchée. Elle serait quelque part, dans une sorte de ciel des idées, à portée de ceux qui “voient clair”. Cette idée rassure. Elle donne un sentiment d’ordre, de justice, de stabilité. Mais dans les faits, dès que l’humain entre en jeu, la vérité devient plurielle. Ce n’est pas qu’elle n’existe pas. C’est qu’elle devient insaisissable tant que l’on ne distingue pas les faits de leur interprétation.

Prenons une scène classique : une réunion où deux collègues sortent avec des impressions opposées.

L’un dit : “C’était stérile. On a tourné en rond.”

L’autre : “C’était dense. On a avancé sur les points sensibles.”

Même lieu. Même moment. Deux vécus. Deux vérités. Aucune ne ment. Chacun dit sa vérité.

Mais aucun ne dit la réalité dans son entièreté. Car ce qui est perçu est déjà interprété.

Un cerveau qui filtre plus qu’il ne capte

Les neurosciences nous rappellent que notre cerveau n’est pas une caméra. C’est un interprète. Il sélectionne, reformule, donne du sens. Et parfois, il fabrique du sens là où il n’y en a pas. Ou pas encore.

Quand un événement se produit, notre cerveau ne capte pas “ce qui est”, mais ce qu’il reconnaît, ce qu’il projette, ce qu’il redoute ou ce qu’il espère. L’observation est toujours chargée d’intention. C’est humain. Ce n’est pas une faiblesse. Mais il est utile de le savoir pour ne pas confondre nos vérités avec la réalité.

Et alors ? Qu’en faire ?

C’est peut-être là le plus important : savoir que notre vérité n’est pas la vérité. Que ce que je ressens, crois, interprète, n’est pas une donnée brute du monde, mais un écho subjectif d’une réalité souvent plus complexe, plus nuancée, parfois plus crue. Cela ne veut pas dire que notre vérité est fausse. Elle est juste incomplète.

Comme toutes les autres. Reconnaître cela, ce n’est pas s’affaiblir. C’est ouvrir la porte à un dialogue plus honnête. C’est accepter de dire : “Voici ce que je vis comme vrai, mais je suis prêt à entendre ce que tu vis, toi aussi, comme vrai.”

C’est aussi sortir des postures de “je sais” pour entrer dans des postures de “je perçois”. Et là, le dialogue change. Il s’ouvre. Il s’apaise.

Une société de vérités multiples… ou de réalités niées ?

Nous vivons dans un monde où chacun revendique “sa” vérité. Mais à force de faire de la vérité un accessoire personnel, on finit par perdre le socle commun.

La vérité devient un drapeau qu’on brandit pour clore les débats, alors qu’elle devrait en ouvrir. Et plus inquiétant encore : à force de faire primer nos ressentis sur les faits, on en arrive à nier la réalité elle-même. C’est là que ça dérape. Quand les faits deviennent secondaires, tout peut être justifié.

C’est ainsi qu’on construit les pires dérives : en inversant le rapport entre réalité et vérité. Quand ce que je crois devient plus important que ce qui est, alors la réalité devient optionnelle. Et ça, c’est dangereux.

Pour le débat. Pour la démocratie. Pour la justice. Pour le lien humain, tout simplement.

En conclusion

La réalité est ce qui nous relie. Elle est ce socle sur lequel on peut bâtir des compréhensions partagées, même si nos vérités diffèrent. Chacun est libre d’avoir sa vision du monde.

Mais pour qu’un dialogue soit possible, il faut aussi accepter de se retrouver sur des faits communs.

La vérité personnelle est précieuse. Elle éclaire notre vécu. Elle nous donne accès à notre intériorité, à nos limites, à notre sensibilité.

Mais elle ne peut pas prétendre à l’universalité.

Peut-être que l’enjeu n’est pas de trancher entre la réalité et les vérités, mais d’apprendre à les tenir ensemble, sans confusion. Savoir nommer les faits. Et savoir écouter les vécus. C’est à cette condition qu’on peut vivre dans une société où l’on débat sans se détruire, où l’on s’accorde sans s’effacer, où l’on s’entend… sans forcément être d’accord.